- ARTICLE最新文章

ARTICLE最新文章

2025.01.07

失智症的醫療與照護(一) 失智症是什麼?

◆卓良珍醫師 路加傳道會董事長/台中榮民總醫院精神部特約主治醫師

「積極關懷社會醫療問題」是路加傳道會的五大宗旨之一。路加傳道會的董事、執委、顧問、同工們除了在各醫院、學校、社區與教會等推展健康衛生相關議題的演講之外,路加傳道會也曾經舉辦全日大型的健康講座,包括「憂鬱症的身心靈關顧」、「與失智共舞」、「多元社會的醫學倫理」、「墮胎議題面面觀」、「醫療資源分配倫理」、「安樂死與安寧療護」、「醫病關係之倫理」、「不孕症與人工生殖科技倫理」等,並且出版書籍專刊及光碟「壓力與憂鬱症」、「雲上的太陽」等,免費提供給路加人及社會大眾,期盼能提升國人對社會醫療問題的認知與重視。

有感於台灣人口的老化,失智患者的盛行率增加。政府所推展的居家或機構的長期醫療照護政策所服務的對象,不少是失智症患者。2024年十月,三民書局出版了一本大字版的保健叢書《失智了怎麼辦?理解問題行為,陪伴失智者邁向尊嚴又自在的晚年》,由良珍執筆,來提醒社會大眾認識失智症照護的重要性。年齡老化是失智症的危險因子之一,愈高齡因為腦細胞的凋零、執行壓力調節、學習與近事記憶力儲存功能的海馬迴萎縮、氧化自由基及細胞發炎激素升高、腦血管硬化、腦神經傳導物質多巴胺、血清素、正腎上腺素及影響記憶力形成的乙醯膽鹼激素與麩胺酸的降低,同時老年人深層睡眠的減少,腦內的G淋巴系統無法在夜間徹底地清除腦細胞新陳代謝所產生的毒素、廢物,而使得認知功能逐漸地退化成失智症。

三民書局近期出版的《失智了怎麼辦?理解問題行為,陪伴失智者邁向尊嚴又自在的晚年》一書,也是符合路加傳道會「積極關懷社會醫療問題」的宗旨。本書已經獲得三民書局的授權,《路加》雜誌雙月刊自本期404期開始將分成六篇文章至第409期,每篇約2500字來摘要描述本書的重點,分別為「失智症是什麼?」、「失智症的危險因子」、「失智症的治療」、「失智症的復健」、「失智症的身體照護」、「失智症的精神照護」等。

「失智症是什麼?」

一、失智症的定義:

皮爾斯(

Pearce)及米勒(

Miller)兩位醫師解釋為:「失智症是一種大腦的疾病,呈現智能及人格的頹退,反映出記憶力、定向感、注意力、思考能力、理解能力,以及情感表現等認知功能的受損與社會功能的退化,發生於滿15歲抽象思考成熟以後,意識清楚,且須排除重度憂鬱症、精神病的頹退、藥物、失眠及譫妄狀態等所影響的因素。」美國精神疾病診斷統計手冊第五版

DSM-V則將失智症列為「重度神經認知障礙症(

Major Neurocognitive Disorder)」

台灣65歲以上的老年失智症約佔老年人口的5~7%,2023年的老年人口約佔總人口17.74%,約有414萬多人,而患有失智症的老年人約30萬人。(卓良珍2024.失智了怎麼辦?三民書局第20頁)

▲台灣地區實際及未來人口推計中0-14歲、15-64歲及65歲以上人口佔總人口數的比例(%)

二、失智症的症狀:

1. 記憶力:

(1)即刻記憶力(Immediate memory):

▲台灣地區實際及未來人口推計中0-14歲、15-64歲及65歲以上人口佔總人口數的比例(%)

二、失智症的症狀:

1. 記憶力:

(1)即刻記憶力(Immediate memory):所謂的暫時記憶力或工作記憶力,受注意力的影響,缺損有可能是藥物、憂鬱及失眠造成,例如:想上樓拿個東西,到了樓上卻忘記要拿什麼;嚴重的失智症也會缺損,例如:上廁所忘記將拉鍊拉下來而尿溼褲子。

(2)近期記憶力(Recent memory):不記得今天早上吃什麼?忘了剛剛看過的影片內容?服用鎮靜劑、安眠藥、失眠、憂鬱症所引起的,經過提醒可以回想起來,但是失智患者想不起來。

(3)長期/遠事記憶力(Remote memory):初期的輕度失智症對昔日的事物可以記得,但近期事物時常忘記,就成天沉澱在過去發生的事物。失智症晚期愈來愈嚴重的時候,近期、長期記憶力皆受損。

2. 定向感:

輕度失智症先從時間定向感受損,時間定序(年、月、日、週、季節)等五項至少兩項受損,漸漸地中度失智症地點定向感受損,外出卻回不了家,嚴重失智症連熟人都認不得。一般人久未見陎可能會忘記對方姓名,但經由提醒就會想起來,但失智患者仍然想不起來。意識恢復後的定向感先是具體的人物,再來是半抽象、半具體的地點,最後才恢復抽象的時間。

3. 注意力:

失智患者因為前額葉皮質層萎縮,而有持續性的注意力不集中。但是憂鬱症、失眠、服用安眠藥鎮定劑等症狀改善之後,注意力即可恢復。

4. 抽象思考:

前額葉皮質層也是執行形而上學抽象思考的功能,失智患者無法辨別香蕉與橘子有什麼相同?也會影響判斷力而誤解事物,產生疑心或妄想。

5. 語言能力:

早期即呈現語言貧乏、嘮叨、說話重覆或繞圈子、刻板,逐漸出現語意整合及理解的減退,念錯人、物的名字。晚期則出現語言回響(別人說什麼,就跟著說什麼),刻板的語調、字句停頓、不認識字、失語等。

6. 構圖能力:

阿茲海默症患者的頂葉受損,而影響空間定向感的退化,早期即呈現描繪或模仿線條圖畫的困難,比其他的失智症更困難。

7. 外觀衣著:

額顳葉失智患者於早期即顯得衣服髒亂,不修邊幅、疏忽個人衛生、外表傻笑、自我照顧能力差,很像慢性退化的思覺失調症。其他的失智患者晚期才會發生。

8. 情緒:

約有25~30%失智患者產生憂鬱症狀,有的產生欣快感、激動或冷漠無情等。由於認知障礙,生活頗感不便,而變得孤立、退縮、固執與自卑。不能接納外界環境的變化及適應陌生的人、事、地、物。於傍晚光線昏暗、感官刺激減少,對周遭的人事物捉摸不清而缺乏安全感,容易造成恐懼、疑心妄想、錯幻覺、無理取鬧。外界環境的刺激太多或太少同樣會引起心理、行為及思考的精神失控狀態。(卓良珍2024.失智了怎麼辦?三民書局第24-31頁)

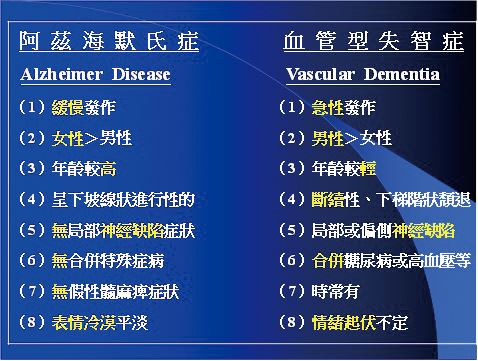

▲阿茲海默症與血管型失智症病徵之對照。

三、失智症的分類:

1. 阿茲海默症:約佔55~60%

(1)年輕型約佔阿茲海默症10%:

▲阿茲海默症與血管型失智症病徵之對照。

三、失智症的分類:

1. 阿茲海默症:約佔55~60%

(1)年輕型約佔阿茲海默症10%:跟遺傳基因相關,家族的三等親中有3位以上在65歲以前發病。基因突變在第一對染色體的早老素

II Presenilin II,第14對染色體的早老素

I Presenilin I以及第21對染色體的類澱粉前趨蛋白

βAPP。

(2)晚發型約佔阿茲海默症90%:大多是跟生活習慣相關,第19對染色體的脂蛋白

E4(

ApoE4)的帶原者相關(不是因果關係),因

ApoE4的增加會造成更多的

Aβ蛋白存留。造成阿茲海默症最主要原因是神經細胞外的類澱粉蛋白斑塊及神經細胞內的神經纖維纏結。神經細胞外的

Aβ42或

Aβ43影響神經細胞內的

Tau蛋白過磷酸化,而形成神經纖維纏結,且類澱粉蛋白

Aβ42或

Aβ43在基底前額區(

Meynert基底核)破壞跟記憶力有關的乙醯膽鹼激素。有趣的是:有學者解剖腦組織病理切片發現,有類澱粉蛋白及神經纖維纏結的老人沒有被診斷為失智症;反之,臨床上呈現阿茲海默症的患者,死後解剖腦組織病理切片並無明顯的類澱粉蛋白及神經纖維纏結。(卓良珍2024.失智了怎麼辦?三民書局第45-49頁)

2. 血管型失智症:約佔20~25%

大多由中風、心血管疾病造成,症狀是突然發生,起伏不定,合併憂鬱症、人格改變、情感失禁、突發哭泣或狂笑。天氣悶熱、氣壓低、通風不良、耗氧量增加而氧氣不足之時,特別容易煩躁、發脾氣、坐立不安。近年來台灣公共衛生改善了代謝症候群、高血壓、腦中風等疾病,而降低了血管型失智症的罹患率。

3. 混合型:約佔10~15%

先有阿茲海默症,隨著年紀越大、血管病變的機會愈高,逐漸形成血管型失智症。另一種是先有血管型失智症,因血管病變造成細胞激素增加、膠質細 胞代償性增生、氧化自由基升高,促成腦神經細胞外的

Aβ類澱粉斑塊、凝聚、再使腦細胞內的

Tau蛋白過磷酸化,形成神經纖維纏結,演變成阿茲海默症。人類壽命的延長導致混合型失智症的罹患率增加。

4. 其他型失智症:約佔10%

因身體疾病造成可復原、可逆的失智症。例如:新陳代謝疾病、心血管疾病、缺氧、營養失調、酒癮、癲癇、正常腦壓水腦症等所形成的失智症。

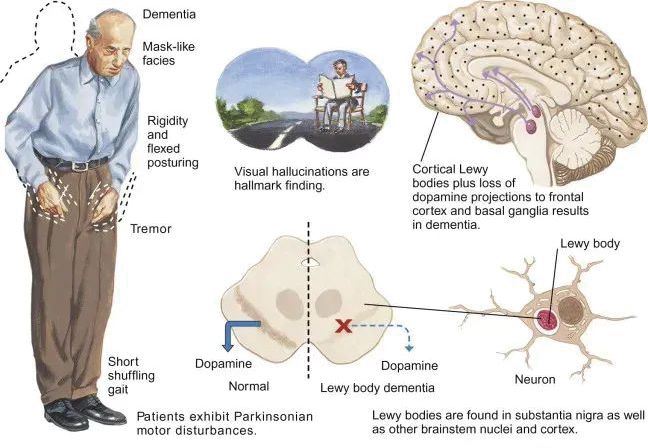

5. 路易氏體失智症:約佔3~6%

基底核及大腦皮質層有路易氏包涵體,患者出現身體僵硬、面具臉、手抖、流口水、口齒不清、走路不穩、容易跌倒、圖案清楚的視幻覺等合併失智症。

6. 額顳葉失智症:約佔2~4%

常發生於65歲以前,佔年輕型失智症的第三位分為兩型:

(1)人格行為型:又名「皮克氏失智症」,早期記憶力喪失較不明顯,卻呈現人格及行為的改變,表情平淡、缺乏生活的動力,有時突然情緒衝動、無理取鬧、有強迫、刻板、重複之行為表現。缺乏社交禮節、常有不適當的言行、晚期呈現性慾過強等幼稚行為。

(2)語意失智型:患者口齒不清、語言不詳、無法流利說話。另一種是說話的口齒、音調很清楚,但缺乏內容,亂說一通,欠缺語文單字、文法,失去語意記憶,對於過去事物、經歷的印象混亂,不知道字彙的意思及物件的名字,但是工作(即刻)及短期記憶力仍然保留。(卓良珍2024.失智了怎麼辦?三民書局第44-60頁)

▲路易氏體失智症(Dementia with Lewy Bodies,DLB)

▲路易氏體失智症(Dementia with Lewy Bodies,DLB)